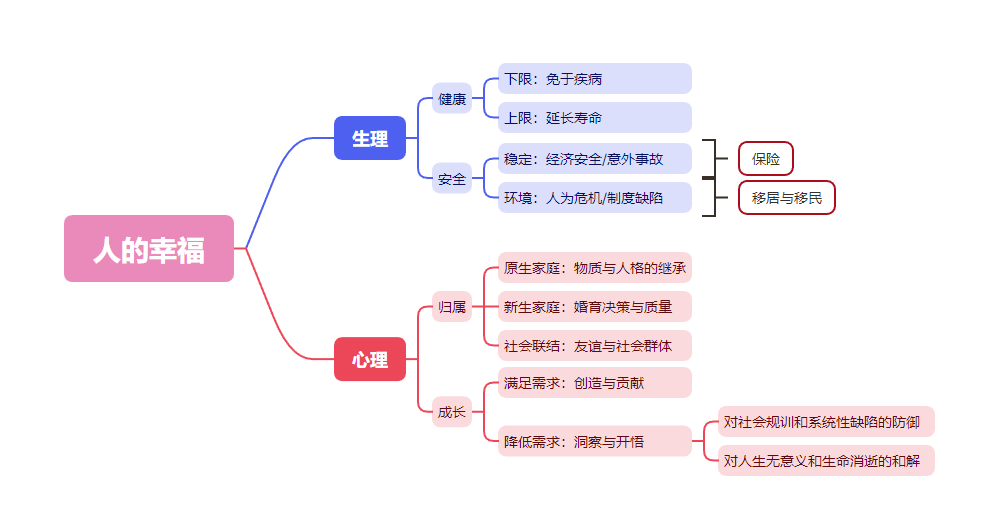

人的幸福由多个维度构成,且要求许多关键维度不能出现短板。许多常规模板都对幸福的构成做出了总结,但个人认为这样的模板可以更精简化,故制作了这个思维导图。

如果要用一句话总结重点,可以说绝大部分人的问题(包括我)都把过多的花在了满足需求这一个维度之上——它只是上图中的一个小分支。这种时间分配的不均最终不会导向一种整体幸福,需要进行调整。

一、生理

生理需求是人的基本需求,是幸福的基本。除了生理生命的维持与健康之外,诸如安全感、人身自由感这些与生理高度相关的基本的精神感受也包含在内。

1.健康

除了生病以外,你感受到的痛苦,都是你的价值观带来的,而非真实存在。——稻盛和夫

健康是幸福的基础,在疾病的困扰下寻求幸福十分困难的事情。健康的基础是免于疾病,最高体现是延长寿命。这要求人们更多的注重健康管理(锻炼、饮食与作息),并定期进行体检。

归根结底,个人认为健康是一个和经济状况强挂钩的因素。除了拥有金钱享用医疗之外,经济状况较好的人群往往也拥有更多注重健康的精力和机会。当一个人疲于应付琐碎的工作时,他仅有时间也只会被拿来刷短视频放松了(但这不是这些人的错,此处仅指明这样的条件容易导向这样的后果)。

2.安全

安全是一种生理得到保障后的精神满足。稳定性和环境赋予的安全感是安全的两个重要要素。

所谓稳定,即免于陷入重大突发问题的状态。这些问题包括经济问题(如失业、破产、断供等),也包括一些意外事件(如自然灾害、交通事故、重大疾病等)。除了小心谨慎以外,保险是构筑稳定的最重要工具。保险并不仅仅局限于商业保险,社保也是保险,资产分布的意识也是保险。

从环境中感受到宏观安全同样十分重要。战争与高犯罪率为人们带来了极大的不安全感,而相对于这两件显而易见的事,人们也需要注意到更为常见的制度缺陷带来的不安全感(如腐败、自由缺失、法律失效等)。解决环境不安的根本手段是更改环境,也即更改居住地。根据环境不安的范围,可以选择更换社区、城市乃至国家。

可以发现,安全也是个和经济状况强挂钩的因素。较好的经济状况和足够的保险使人得以最大程度地维持稳定,也使人能较轻易的通过移居和移民来规避环境不安。

二、心理

心理需求是更为高阶的需求,对应马斯洛需求理论的上三个层级。

1.归属

归属,也可以采取陪伴、情感、联结等类似措辞,强调的是人与人之间的关系。采用亲情、爱情、友情的分类方式似乎有所重合,故个人将其分为原生家庭、新生家庭和社会联结。

原生家庭通过先后天方式赋予了大部分的人格特质,并决定了孩子所长期处于的经济阶层,对孩子的影响最为重大。原生家庭的合格与缺位,决定了孩子是被童年治愈还是治愈童年。孩子与父母的好的相处,既能奠定孩子与外界接触的基础,又是孩子获得各种正向感受的源头。

新生家庭是通过婚育形成的新家庭,最初通常建立在爱情的基础之上。新生家庭形式的决策(如不婚,丁克,传统婚育等)和伴侣的选择,会极大的影响新生家庭的性质(利弊),这是需要引起注意的。

社会联结是不以血缘和契约形式表现的各种联结,主要表现为友谊和社会组织(除了国家、民族、社区这些传统性质的组织之外,也包括兴趣爱好圈等各种不经登记的圈子)。社会联结是家庭连接的重要补充,同样是不可缺少的。

综上所述,无论是哪种关系,都要求人们拥有与他人建立联系的能力。

2.成长

个人认为,成长是使自身状况与自身需求形成匹配的过程,幸福的一大表现就是自身状况能满足自身需求。也就是说,我们既可以满足需求,也可以在合理的范围内降低需求(参考本站文章《满足需求,或是降低需求》)。

满足需求,往往是通过提升能力来完成创造与贡献,进而获得物质充盈和精神满足。通过勤学提升能力,找到一份满意的事业,通过创造实现贡献,这都是满足需求的具体步骤。然而,需要警惕在满足需求上花费过多的时间,而忽视了本文所述的其他同样重要的方面。

降低需求,则是通过思考来抵御社会的负面规训,乃至尝试消解哲学层面的人生悲之底色。攀比和消费主义是典型的负面社会规训,而“考个好大学对社会做贡献”则是更为隐蔽乃至为社会风气所认同的规训。要防御这些规训,需要人们真正发现自己的需求所在,也需要培养理解社会的洞察力。至于对人生无意义(虚无主义)和生命消逝(亲人离世的痛苦,对死亡的本能畏惧)的和解,这大概是在上述内容全部充盈后所追寻的终极谜题。