一、艺术的表现形式

人有五大感官,即视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉。感受藉由这五种感官发生,是人类认识和了解世界的直接途径。我们不妨认为,与感受相对应的概念是”认知“或”理解“(当然也可以是别的什么词语,重要的是这是一种不同于”直接途径“的”间接途径“)。例如,文字作为一种”符号“,在受训练的人们眼中不仅仅是一些视觉上的图形(或是一些听觉上的声音),而有其特殊的含义。

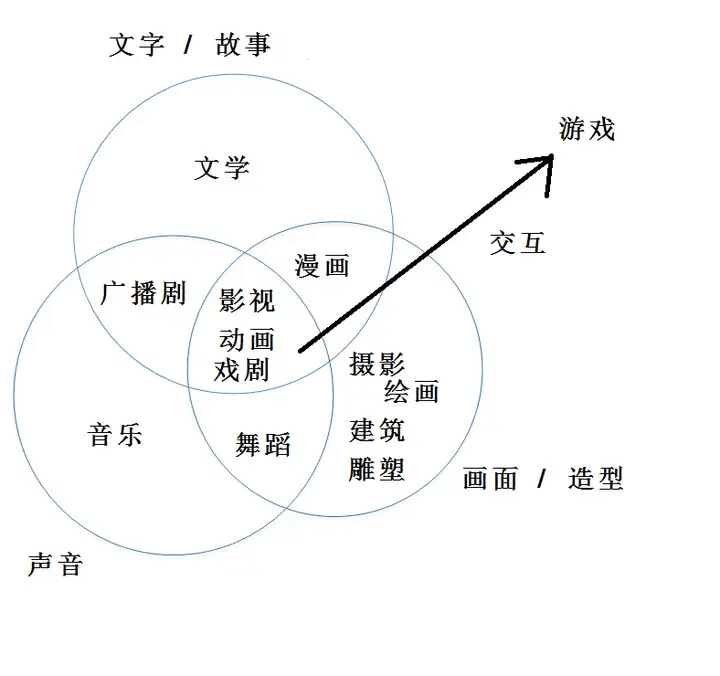

传统的八大艺术包括文学、绘画、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、戏剧、电影(现代又有了游戏这种“第九艺术”)。在五感的框架内分析这八大艺术形式,不难发现视觉和听觉是其中的两大根基,而其余三个感官则没有占据主要地位。个人认为,这种现象有如下两个原因:

①视觉和听觉相对容易复制和再现。在现代的科技的发展下,写录技术的发展(例如纸的发明,摄影技术的诞生等)和输出设备的普及(尤其是数字时代的显示屏和扬声器)都促进了这种现象。在拥有相应输出设备的条件下,我们可以简单地复制视觉和听觉体验。相对于视觉和听觉,嗅觉和味觉拥有更高的化学复杂性,而触觉拥有更高的物理复杂性,其复现难度更高。

②视觉和听觉与“文字”这个重要的认知工具有强大关联(文字同时拥有视觉上的符号和听觉上的发音),可以藉由文字承载更多人类社会发展产生的抽象和复杂的信息。(当然,对于盲人而言,触觉也能起到连接文字的作用,甚至再极端些,或许可以把嗅觉、味觉也与文字连接起来。但视觉和听觉自古以来都是最泛用的,而从古至今产生发展的艺术形式也要在此基础上理解。)

由此,五大感官内部的视觉和听觉,再加之人类广泛掌握、具备认知属性、能承载更抽象信息的文字,便成了既有艺术形式的三大根本要素(此处不应该且没有必要出于“根本要素应是并列的”而把文字也拆解为特定感官,因为“文字”的重点在于内容,而非未经处理的图形或声音)。从表现形式上而言,所有的既有艺术形式都可以解构为形(视觉)、声(听觉)和文字的组合,如下图(来自网络)。其中,游戏是加入了“交互”这一新要素的新艺术形式,这里暂且搁置对“交互”的分析与讨论。

需要注意:

①并非符合相应形式的就是相应艺术。例如同样作为“文字”一者形成的作品,文学名著是一种艺术,社科书籍是一种科学,而网络小说通常两者皆非。

②可以扩大“艺术”的常规定义而得到延伸结论。例如料理是一种嗅觉和味觉艺术(也即所谓的“色香味俱全”),香水和香料调制也是一种嗅觉艺术,而纺织也有许多触觉艺术的成分。但“万事皆艺术”这样的定义过于宽泛,本文只探讨狭义的、确定的、形成共识的艺术形式。

二、艺术的功能属性

从功能角度拆解,无论是某种艺术形式,还是某个特定的艺术作品,都可以从三个功能属性的维度进行分析:信息密度、趣味和理解难度。这三个属性是面对读者的。对于艺术形式而言,分析的是该艺术形式体现的特性;对于特定的艺术作品而言,分析的是该艺术作品的特定情况。以下将给出这三个维度的具体定义。

(1)信息密度,是作品的蕴含的有价值的信息的密度。此处的信息密度,包括下文的趣味性和理解难度,都是强度性质。

有价值的信息是对人的长期幸福产生正向作用的信息。这种价值,又能分为理性价值和感性价值。例如,一部电影蕴含了某种明确的能指导生活的思想内涵,这是理性价值。又如,一首诗歌能令人反复研读,并产生深刻、难以言说而长期存续的触动,这是感性价值,也大致可以理解为人们常说的“陶冶情操”。

指导价值和触动价值往往是混合的,它们互相不妨碍对方的存在。其中,理性价值具有更多的科学性。例如,我也可以通过理性阐述说明上述电影的各种内涵,只要这种阐述足够全面和精确,也能起到相当一部分的作用。而“触动价值”则是艺术独有的价值。

信息密度与读者无关,只与作品本身有关。明确这一点十分重要。换言之,我们或许无法确定一些前卫作品真正的信息密度,因为当代人可能并没有完全解读它们。

对于特定读者而言,可以引入“有效信息密度”这一概念。此时,我们仅仅把有价值的信息中“我未掌握且我能理解的部分”当作有效的信息。例如,一些动画片对我而言价值很低,对小学生而言则更有价值。又如,一本一千年前的著作对于当时的人可能有很大价值,对于现在的人却已经成为常识。再如,我在文学素养不足的情况下阅读晦涩的名著,即便读完也可能只是云里雾里,几乎没有受到什么正向影响,此时其效用不如阅读一本“还不错”的作品,但可以理解这部作品的人便能获得其中的价值。

(2)趣味性,是作品直接带来的简单的正向情感体验,服务于艺术欣赏者的直观感受。例如,我在听一首音乐时感叹“这首歌听着很爽”,这多半就是出于趣味性而非触动价值的一种感叹。趣味性和触动价值往往是混合的,例如在欣赏文学作品时,“这段剧情很引人入胜”可能既是对趣味性的肯定,也是对触动价值的肯定。

从正面来看,趣味可以简单起到放松身心、提供快乐这些正向作用,所以趣味仍然是十分优秀的事物(例如,在一天忙碌的工作过后,我就想听一首很爽的音乐来放松身心,没必要在此时产生诸如“这音乐没什么营养”的想法);从反面来看,趣味通常是即时而没有长效作用的,这是趣味的局限性。需要注意,只有趣味性的作品不能称之为艺术,艺术作品的信息密度至少是不为零的。一部作品几乎是用于享乐,但也蕴涵了一些有价值的信息,便可以认为它也是有一些艺术性的。

对于特定读者而言,也可以引入“有效趣味性”这一概念。例如,我不喜欢小说,则小说对我的趣味性就是低的,但其他人也可以从同样的一部小说里获得很多趣味。又如,我初听一首流行歌曲时能感受到较高的趣味性,但听腻了后这种趣味性就会削减。

(3)理解难度,也就是理解作品中特定信息所需耗费的时间和精力。

同一作品的不同部分可以拥有不同的理解难度,同一部分的不同层次的价值也可以拥有不同的理解难度。对此最鲜明的例证是人们常说的“常看常新”。例如小时候读《小石潭记》只能感受到作者郁郁不得志的具体悲伤,长大后再读才体会到更为宏观的“快乐是暂时的,悲伤是长久的”的人生底色——这两个部分的理解难度就是不同的。

读者的人生阅历、艺术修养,都会影响某个作品相对于该读者而言的理解难度。有效信息密度除以理解难度的商,就是某个特定作品相对于某个特定读者的“获取信息的效率”(定性)。(其实应该是每个部分有效信息密度除以该部分的理解难度并求和,乃至采取更复杂的模型,但在此计算中将作品视作基本单位思考问题也可以。)

除了这些面向人的功能属性之外,还有两个艺术作品本身的属性:艺术特性和创作成本。这两个属性是面对作者的。

(4)艺术特性,与艺术作品具体的艺术技法相关。不同的艺术类型拥有不同的艺术特性,而特定的艺术类型内部也会展现出不同的艺术特,例如不同的风格、流派和手法等。艺术特性往往与作品的理解难度有较强关联,复杂的艺术特性通常会增加作品的理解难度。简单的艺术特性更适合表达复杂的艺术内涵,而复杂的艺术特性可以表现复杂的内涵,也可以表现简单的内涵(但往往没必要这么做)。

与此同时,对于不同类型的信息而言,其适合的艺术特性是不同的。但个人认为这种“适合”影响的是传递某种信息的效率,而非可能性。换言之,某种信息可能更适合由某种艺术形式进行传递,乃至藉由该种艺术形式进行传播可以在拥有更高信息密度的同时,还能拥有更低的理解难度和创作成本。

(5)创作成本,也即创作艺术作品需要耗费的人力、物力、财力,以及创作一部作品的可能性(认知或技术上的限制)。在特定的认知和技术条件下,艺术特性决定创作成本。创作成本是影响作品创作可能性、作品创作形式选择的重大原因,很多作品的创作都仍受制于成本因素。

三、艺术和科学的关系

艺术和科学都是传播信息的手段。不容置疑的是,好的艺术和好的科学的终极目标都是促进人类的福祉。艺术和科学各有长处与短处,各有其适应范围,在实现这一共同目的的过程中也起到不同作用。可以认为,艺术和科学是对立统一的两个概念。这和感性与理性的对立统一有相仿之处。

科学作品是与艺术作品相对的概念。可以认为,主要通过逻辑、实证和理论方法传递信息的作品就是科学作品。例如,论文、期刊和专著就是典型的科学作品。需要注意的是,一个作品可以同时拥有艺术性和科学性。例如,纪录片以科学的方式进行了叙述,同时也可以引进艺术方式达到特殊的艺术效果。

艺术与科学的区别体现于以下两大方面:

①对于不同的信息而言,艺术和科学可能展现出不同的易理解性和指导价值。

②相对于科学,艺术展现出更高的上限和更低的下限。实证主义下的现代科学试图通过实验和观察来解释自然的规律和本质,但这也使得科学更多的受到客观发展水平的限制。相对而言,艺术所受的限制则更小,这使得发展阶段中艺术的上限往往高于科学(同时下限也低于科学,因为艺术没有科学的严谨性),对于未知的信息而言,艺术往往能成为一种走在科学之前的探索。